鄉間曠野,尋常清晨,寧夏中部地帶的吳忠市紅寺堡區弘德村,村民趙淑梅催促老伴鄭耀明快點出門:“把孫子送到學校后,還得趕緊去旁邊的紙箱廠做工呢。”趙淑梅口中所說的紙箱廠,便是家門口的弘德村扶貧車間。

弘德村是趙淑梅老兩口的第二故鄉,從苦甲天下西海固,至羅山腳下紅寺堡,已近八年光景,可她今天怎也沒想到——“習總書記來了我們弘德村,我親眼見到了他!”

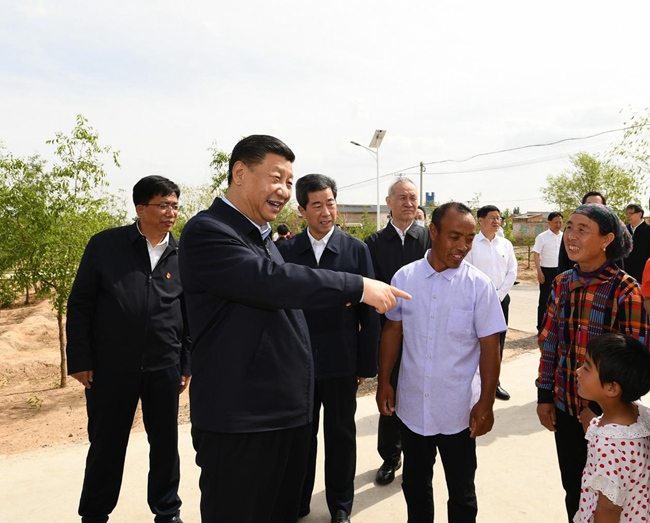

6月8日,午后時分,習近平總書記一行驅車來到寧夏吳忠市紅寺堡區弘德村,了解當地脫貧攻堅情況,首站便來到弘德村扶貧車間。在扶貧車間外,寧夏回族自治區扶貧辦主任梁積裕向習近平總書記匯報了寧夏脫貧攻堅工作,隨后,習近平總書記在車間負責人徐玲的介紹下,觀看了紙箱生產過程,走到最后一個生產車間時,十幾位正在給紙箱安裝提手帶的工人們見到總書記,興奮不已,這其中就有趙淑梅老兩口。

回憶起與總書記交談的場景,趙淑梅仍難掩激動之情,拍著手掌說:“上了年紀,外出打工不便,家門口就有活干,我還能掙到錢,日子一天比一天好!總書記問得細,他問我們什么時候搬到這里,扶貧政策享受上了嗎?像拉家常一樣,我們覺得太親切了!”

“閩寧協作,德化援建。”這家由福建德化一家企業幫扶設立的扶貧車間外墻上方,醒目懸掛著這八個大字。習近平總書記親力推動閩寧協作,已在寧夏大地廣傳佳話,二十余載,閩寧攜手,碩果累累。上了年紀的移民如何保障收入?扶貧車間主要從事包裝紙箱終末端環節,技術難度低,有效解決了村中老年人就業問題,工人平均年齡在60歲以上。

雖不是本地出生,但車間負責人徐玲來紅寺堡創業已有十年光景,她回憶道:“總書記關心我們的銷售情況,我告訴總書記,我們是以銷定產,所以基本沒有庫存。總書記尤其牽掛員工收入。”徐玲告訴總書記,在這里打工,做技術工種的月收入有三千多元,靈活工種的工人也能有近一千元。“我能感受到,總書記打心眼里掛念著我們紅寺堡移民們的新生活。”

回溯歷史,寧夏先后實施了6次大規模的移民搬遷,累計搬遷123萬人,紅寺堡的群眾就是從西海固地區搬遷而來。喝上黃河水,種上水澆地,如今的紅寺堡,已累計開發耕地70多萬畝,搬遷安置移民23.3萬人。

脫貧攻堅收官之年,兩會后的首次考察,習近平總書記來到了弘德村。

弘德村的村民基本都是2012年從固原市原州區、吳忠市同心縣搬遷而來,2014年人均收入只有1800元。“近十載干群協力,有了今天的巨變,離不開黨中央的堅強領導和各方面的大力支持!”紅寺堡區委書記丁建成曬得黝黑,仍難掩激動。

小小弘德,是寧夏山川向富足蝶變的生動縮影,如今的弘德村,6646畝土地全部流轉給企業發展特色農業,解放了勞動力,村民利用便利的交通可以去任何地方打工,家門口也紛紛建起扶貧工廠,去年弘德村人均可支配收入超過8000元。

從扶貧車間離開后,習近平總書記來到了弘德村村民劉克瑞家中。

“家門前的牛棚里養著三頭牛,總書記進屋前還摸了摸牛兒的腦袋。”劉克瑞的兒媳海小榮笑著說:“周圍村民聽著是習近平總書記來了我家,都跑來看哩!”

進得家中,習近平總書記并沒有馬上落座,而是看了看劉克瑞家中院落、廚房等。

雖然搬遷到了紅寺堡,自來水入戶,人畜喝上了黃河水,但劉克瑞家還保留著雨天儲水的舊時習慣。“總書記到我家看得細,揭開水窖蓋子,我告訴他能儲存十多立方米,下雨天房頂的積雨通過管道流入窖中,備著澆澆地什么的。”

劉克瑞一家2012年從固原市原州區張易鎮毛套村搬遷到了250公里開外的弘德村,5年前,劉克瑞突遇車禍,右腿有疾,家里少了一個壯勞力,兒媳海小榮懷孕難產,身體虛弱,丈夫劉治海無法出外務工,一家生計都落在他身上,當年劉克瑞家就被政府確立為建檔立卡戶。

院落寬敞,窗明幾凈,一家6口如今的生活,用海小榮的話講:“就盼著總書記來看看我們的好日子!”

在客廳的沙發上,習近平總書記詳細詢問了劉克瑞的家庭收入,劉克瑞一五一十地告訴總書記,他在村里做看護蓄水池的工作,老伴就近做采摘枸杞、料理葡萄等零工,兒子兒媳在不到兩公里遠的紡織廠工作,零零總總算下來,全家一年也有十萬多元收入。

“共產黨好,黃河水甜!”此刻,是屬于他們的幸福時光。

劉克瑞家的院子里,彼時栽種的桃樹已近兩米,綠影婆娑,而一旁新栽的兩株桃樹幼苗,筆直挺立,已初現綠意,假以時日,便將點綴鄉野,融入紅寺堡荒漠變綠洲的脫貧凱歌中去......